欢腾的国庆铺满街巷,中秋的月光即将漫过窗台。

这个双节同庆的小长假,本是阖家团圆的温馨时刻,却有不少家长在饭桌上望着低头刷手机的孩子唉声叹气——孩子厌学在家,白天昏睡、夜里熬夜,一提上学就烦躁哭闹,自己四处求教,却被“无条件接纳”“躺平有周期”的说法绕得晕头转向。

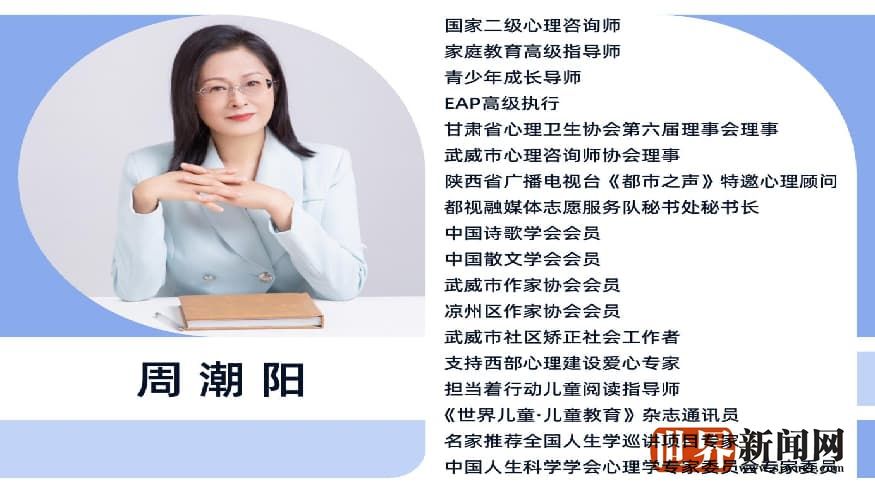

作为长期关注家庭教育的心理学从业者,我太懂这份焦虑里的无奈。这两年,“厌学休学”成了不少家庭的隐痛,尤其在中学生群体中更为突出。也正因这份普遍的焦虑,市场上冒出不少披着“教育专家”“心理导师”外衣的“指导者”,一句“别管孩子,接纳就好”“等这个周期过了自然会好”,就像给焦虑的家长递了根“救命稻草”。可真等家长照做了,却发现孩子越躺越“沉”,从一开始的抵触上学,变成后来的拒绝社交、作息紊乱,甚至对未来毫无规划。

今天,咱们就借着这团圆的日子,用心理学的视角掰扯清楚:“无条件接纳”不是“放任不管”,“躺平有周期”更不是“坐等改变”,真正能帮孩子走出困境的,从来都是家长的清醒认知与科学行动。

首先“无条件接纳”不是“撒手不管”,而是“带着边界的温暖托举”。先说说被很多家长奉为“圭臬”的“无条件接纳”。从心理学角度看,“无条件接纳”的核心是接纳孩子的情绪与状态,让孩子感受到“无论你现在好不好,爸爸妈妈都爱你”,而不是接纳孩子所有失控的行为。可不少“伪专家”把它曲解成了“孩子想干嘛就干嘛”,这就完全偏离了初衷。

前阵子遇到一名初二学生的家长张某,说起孩子的事红了眼眶。她儿子小宇原本成绩中等,去年因一次月考失利被老师批评后,就开始找借口不去上学。家长急得团团转,刷到某“教育博主”说“孩子厌学是压力太大,家长要无条件接纳,别管他吃睡玩,等他缓过来就好了”。她信了,从此对小宇的作息不管不问:孩子凌晨三点还在打游戏,她默默关上房门;孩子一天只吃一顿外卖,她赶紧下单补充零食;亲戚来做客问起孩子上学的事,她还急忙打断“别提这个,孩子想歇就歇”。

可三个月过去,小宇不仅没“缓过来”,反而更不愿出门了。之前还会跟家人聊几句,后来干脆把自己锁在房间,母亲敲门送水果都会被吼“别烦我”。直到小宇因长期作息紊乱引发肠胃炎住院,医生提醒“孩子的心理状态比身体问题更急需关注”,家长才慌了神。

其实张某的问题,正是把“接纳情绪”和“放任行为”混为一谈。心理学中的“无条件接纳”,是当小宇说“我不想上学,一想到考试就心慌”时,家长说“妈妈知道你现在很焦虑,考试失利让你很难受,没关系,我们一起想想办法”,而不是孩子熬夜打游戏时,家长只敢在门口徘徊,连一句“这样伤身体,我们调整下作息好不好”都不敢说。

真正的接纳,是给孩子情绪的“避风港”,却不能给行为的“自由区”。就像孩子摔疼了哭,我们要先抱他说“疼坏了吧”,再教他“下次走路慢一点”,而不是任由他以后走路都横冲直撞。对于厌学的孩子,家长可以接纳他“暂时不想上学”的状态,但要守住“规律作息”“基本社交”的边界感——比如和孩子约定“晚上11点前要睡觉”,“每周和爸爸妈妈一起出门买一次菜”,这些小小的边界,不是约束,而是帮孩子维持生活的“秩序感”,而秩序感,恰恰是孩子走出迷茫的第一步。

其次,“躺平有周期”不是“坐等改变”,而是“抓住契机的主动引导”。咱聊聊“孩子躺平有周期”这个说法。不可否认,孩子在压力下会有“自我休整”的需求,就像我们工作累了想放假一样,这是人的本能调节,确实存在一个“情绪缓冲期”。但这个“周期”绝不是“无期限等待”,更不是“放任孩子摆烂”的借口——心理学中“条件反射理论”早就告诉我们:一旦形成负面的行为模式,不主动干预,只会越陷越深。

就像文中提到的“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,这其实是典型的“操作性条件反射”:孩子在学习中体验到“挫败感”(被蛇咬),就会把“学习”和“痛苦”绑定,进而逃避学习(怕井绳)。如果家长只是坐等“周期过去”,这种负面的条件反射不仅不会消失,反而会因为一次次“逃避成功”(比如不去上学就不用面对压力)而不断强化,最后从“暂时厌学”变成“长期躺平”。

去年接触过一个案例:高二学生小林,刚上高一的时候因为数学跟不上,每次上课都坐立难安,后来干脆装病请假。家长听人说“青春期孩子叛逆,躺一阵就好了”,便没当回事。结果这一“躺”就是两年,小林从一开始的“不想学数学”,变成“所有科目都不想碰”,甚至觉得“反正我也学不会,不如在家待着”。后来通过心理咨询发现,小林并非真的“学不会”,而是长期逃避让他对学习产生了“习得性无助”——他觉得自己再怎么努力都没用,干脆放弃尝试。

其实在小林刚开始逃避上学时,正是干预的最佳“契机”:家长可以陪他一起分析“数学跟不上是知识点没掌握,还是方法不对”,哪怕每天只解决一道数学题,也是在帮他打破“我不行”的负面认知;周末带他去大学校园逛逛,聊聊他感兴趣的专业,帮他重新找到学习的“小目标”。这些看似微小的行动,都是在帮孩子拆解“学习焦虑”,而不是等“周期”把孩子的动力一点点耗光。

心理学里有个“小步子原理”,说的就是改变要从细微的行动开始。对于躺平的孩子,家长不用急着让他“立刻返校”,可以先从“每天早起10分钟”“和家人一起吃一顿早饭”“读一页自己喜欢的书”这些小事做起。每完成一件,就及时肯定他:“今天你比昨天早起了,妈妈看到你在努力调整”,这种“正向强化”,会慢慢帮孩子重建自信,比空等“周期过去”要有效得多。

再则,面对厌学的孩子,家长最该做的三件“接地气”的事。双节小长假,对很多有厌学孩子的家庭来说,其实是一个绝佳的“干预窗口”。没有上学的压力,亲子间有更多相处时间,正好可以用这几件“接地气”的事,帮孩子慢慢找回状态:

第一,用“陪伴式互动”代替“说教式沟通”。别一坐下来就问“你什么时候上学”“作业写了吗”,不妨带着孩子一起做些轻松的事:比如一起包饺子、收拾阳台的花草,或者陪他看一场他喜欢的电影。去年有位家长跟我说,他陪厌学的儿子一起拼了一个星期的乐高,就在拼最后一块时,儿子突然说“其实上学也没那么可怕,就像拼乐高,慢慢拼总能拼完”。有时候,孩子的心里话,往往藏在轻松的相处里。

第二,帮孩子建立“微小的掌控感”。厌学的孩子大多对生活失去了掌控感,觉得“上学学不好,做什么都没用”。家长可以让孩子负责一些家庭小事:比如安排国庆期间的一次家庭采购,决定中秋家宴的一道菜,甚至让他帮忙规划小长假的一天行程。当孩子发现“我能把一件小事做好”,这种掌控感会慢慢延伸到学习上,让他重新燃起“我可以试试”的勇气。

第三,别独自扛着,找专业的“同行者”。很多家长怕别人知道孩子厌学,宁愿自己四处查资料、听“伪专家”指导,也不愿找正规的心理咨询师。可心理学问题就像身体生病,感冒了可以多喝水,但发烧了就得找医生。如果孩子厌学超过一个月,出现作息紊乱、情绪极端、拒绝社交等情况,一定要及时联系学校心理老师或正规心理咨询机构,专业的干预能帮孩子更快走出困境,也能帮家长少走弯路。

双节里,愿每个家庭都能在团圆中感受到温暖,也愿每一位焦虑的家长能明白:教育从来不是“听一句口号就能解决问题”,而是在理解孩子的基础上,用科学的方法陪孩子慢慢走。如果你的孩子正处于厌学的困境,这个小长假不妨试着做一件小事——陪他一起制定一个“轻松的每日计划”,不用太复杂,哪怕只是“每天散步20分钟”“读5页书”,都是改变的开始。

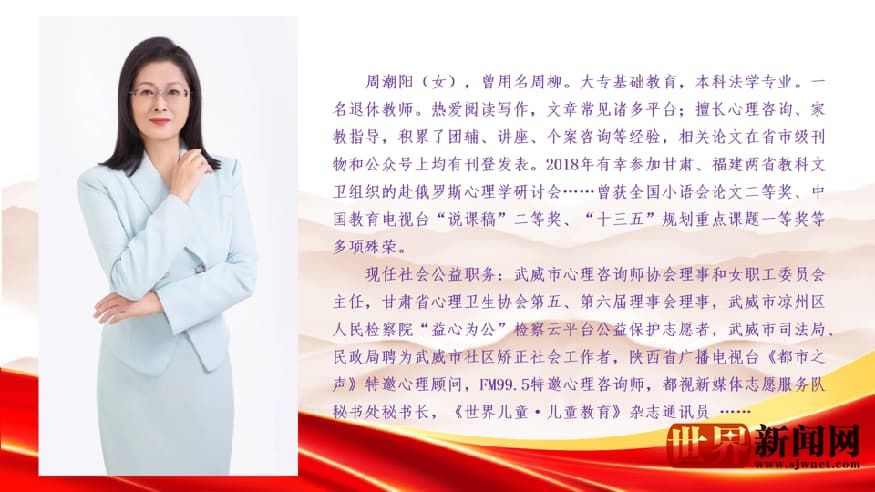

图文:周柳

审校:蓝乙人 蒙仕荣